偷窥老太婆WC:社会心理学视角下的隐私侵犯与道德伦理探讨

【偷窥老太婆WC:社会心理学视角下的隐私侵犯与道德伦理探讨】

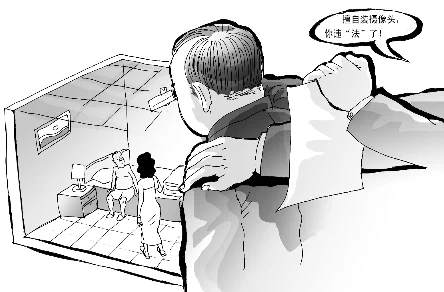

近日,一则发生在某城市的事件引发了公众的广泛关注:一名年轻人在公共厕所内使用手机偷拍了一名老妇人,结果引起了现场其他人的愤怒,并迅速演变为一场激烈的争论。这一事件不仅挑战了我们对私人空间的理解,也引发了对个人隐私与道德伦理的深思。

隐私侵犯的社会心理学视角

根据社会心理学理论,隐私是个体维持自我认同和社会关系的重要因素。Rosenberg与Feldman(2007)提出,隐私不仅是个人的基本权利,还是社会交往中必要的心理保护屏障。当人们的隐私受到侵犯时,往往会感到愤怒和不安,甚至导致对整个社会信任度的下降。现代技术的迅速发展加剧了隐私被侵犯的可能,尤其是在公共场所,个体的私人空间愈发模糊。

这一观点在偷窥事件中得到了充分体现。网友对此事件的议论中,不少人指出,偷拍行为不仅侵犯了老妇人的隐私,更破坏了社会的道德底线。一位网友评论道:“我们生活在一个人人皆知的时代,但不代表就可以随意窥探他人的私生活。”这类评论反映了公众对隐私及其重要性的高度敏感与重视。

道德伦理的界限与反思

伦理学者Kant(1785)在其著作中强调,个体在面对他人时,应该以尊重和同情的态度对待他人的权利。偷拍行为的发生不仅是对法律的挑战,更是对社会伦理的背叛。社会心理学家Fromm(1976)同样提到,人的尊严和价值应当受到保护,任意侵犯他人的隐私是对人性基本原则的忽视。

此次事件引发了一些网友对道德底线的反思。有人认为,这种行为使我们对社会秩序产生了怀疑,究竟在这样的社会环境中,我们是否仍能维护基本的道德伦理?一位热心的评论者指出:“只要有一个人愿意偷窥,就有很多不安的灵魂在默默承受。”这些声音与对道德伦理的讨论,为我们提供了更为深刻的反思。

反思与启示

在隐私被侵犯的问题上,法律的界限与道德的界限并不是完全对立的。我们需要在法律的框架下,重新审视个人隐私的界限,尤其是在公共场所。一个合理的预期是,公众要在享受社会便利的同时,保持对他人隐私的尊重。一位网友总结道:“保护隐私,就是保护我们自己。”

对照上述事件,我们可以提出以下问题:

- 如何加强对个人隐私的法律保护,以遏制类似事件的发生?

- 社会是否能够建立一种文化氛围,使人们自觉抵制偷窥行为?

- 在公共场所,个人的隐私与公共行为的界限应该如何划定?

针对第一个问题,加强法律保护需要立法机构加快对相关法律法规的修订与完善,提升违法行为的惩罚力度,增强公众的法律意识。对于第二个问题,社区教育和媒体宣传可发挥重要作用,通过宣扬尊重他人为人处世的道德标准,形成良好的社会风气。最后,关于公共行为和隐私之间的界限,社会各界应共同参与讨论,制定更具体的规范,确保每个个体的尊严和权利得到有效保护。

参考文献:

- Rosenberg, M., & Feldman, S. (2007). Privacy in the Digital Age: A Psychological Perspective.

- Kant, I. (1785). Groundwork of the Metaphysics of Morals.

- Fromm, E. (1976). To Have or To Be?.